プロジェクト / 企画プロジェクト

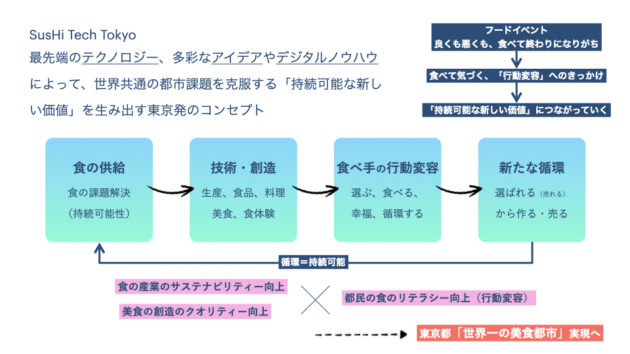

SusHi Tech Tokyo 2024 × FOOD 東京都 #イベント #カルチャー #食 Eat Better よりよく食べるってなんだろう? 東京発のイノベーションを創出し、

プロローグ TOKYOが、 持続可能な都市を高い技術力で実現し、都市課題の解決に向けた挑戦や東京の多彩な魅力を、「Sustainable High City Tech Tokyo = SusHi Tech Tokyo」として国内外に発信する東京都によるプロジェクト。

メッセージは 最初に考え方を書いてみた企画書です。

わたしたちは生きるために毎日食べています。PDFはこちら )

イベントを終えて、次の 制作したブックレット「Eat Better」の中から、一部抜粋します。

東京都が手がける「食のイベント」として、こういうメッセージ性を持ったものは過去あまりなかったのではないでしょうか。

Client:東京都 / 読売新聞 / MAGNET Inc.

SusHi Tech Tokyo 2024 HP SusHi Tech Tokyo 2024ショーケース HP Eat Better (PDF) Eat Betterパネルディスカッション(YouTube)

実施時期:2024年4月27日〜5月26日